친환경 연료의 하나로 수소, 암모니아, 메탄올과 더불어 바이오 연료들이 자주 거론되고 있지만 그동안 이 부분에 대해선 간접적으로 언급했을 뿐 제대로 정리한 적이 없어 이번 기회에 어떤 것들이 있는지 살펴보고자 한다.

바이오 연료의 특징을 한 마디로 얘기하자면 재생가능하다는 것 즉 탄소중립(Carbon Neutral) 연료라는 것이다. 즉 원료가 대기 등에서 탄소를 모으는 자연적인 탄소포집 재료들을 사용하여 생산되며 화석연료에 비해 대기오염 물질 배출이 적고 원료 재배 과정에서 온실가스 감축효과를 얻을 수 있으며 과거 에너지 안보 차원에서 화석연료 가격의 변동성에 대응키 위해 시작이 되었으나, 농가소득 증대라는 부가적인 효과도 거둘 수가 있어 중요성이 점차 강조되고 있는 부분이기도 하다.

바이오연료의 구분

바이오 연료를 최종 제품군으로 구분해 보자면 디젤 계통과 에탄올 계통으로 구분해 볼 수 있다.

디젤 계통

바이오디젤, HVO, BtL(Biomass-to-liquid) 등이 여기에 속하며 2017년 기준 바이오 연료 생산량의 35% 정도를 차지하고 있다.

바이오디젤은 식물성/동물성 유지를 메탄올과 화학적 반응시켜 만들어진 지방산에틸에스테르로 경유에 혼합하여 사용하면 디젤제품과 설비 변경 없이 유사한 성능을 낼 수 있기에 석유대체연료로 인정받은 바이오에너지이다. 국내에서는 바이오디젤의 사용을 장려하기 위해 2015년 7월 31일부터 발효된 의무혼합제도 [RFS(Renewable Fuel Standard)]에 따라 자동차용 경유에 2~5% 함량 내에서 의무 혼합하여 보급 중에 있으니 이미 대부분의 국민이 알게 모르게 사용하고 있었던 것이다. 대두유, 팜유 등 식물성 기름과 소, 닭, 생선 등에서 나오는 동물성 기름이 모두 원료가 될 수 있는데 국내 바이오디젤 원료는 2019년 기준 국산(폐식용유 등) 29%, 수입산 (팜 부산물) 70% 수준에서 사용 중에 있다.

바이오디젤에서 진화한 형태가 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)인데 이는 식물성 기름에 수소(H₂)를 첨가하여 만들어진 친환경연료로 저온에서도 쉽게 얼지 않는 특성이 있어 차량용 뿐만 아니라 항공유로 사용할 수 있다. 최근 친환경연료 얘기하며 간혹 뉴스에 나오는 SAF(Sustainable Aviation Fuel)이 이것이며, 암스테르담 스키폴 공항에서 공급되는 모든 연료는 1%의 SAF가 포함되어 있다. 아직 1%라는 것이 미미해 보이나 이는 공급이 충분하게 받쳐주지 못해서이고 상기 공항은 2030년까지 SFA 사용률 10% 달성하겠다는 목표를 갖고 있다.

지난 1월 17일에는 LG화학이 이탈리아 이엔아이(ENI)와 JV를 설립하였다는 뉴스가 나왔고, 충남 대산에 2026년까지 연산 30만 톤 규모의 HVO 생산공장을 설립할 계획이다.

사실 바이오 연료 혹은 친환경 연료는 어떻게 보면 저장 문제로 전기 자체를 구동에너지로 쓰기 어려운 배와 비행기 같은 대형 수송 기계의 에어지원으로 수소 연료가 상용화되기 전 단계의 전환기 연료로 볼 수 있는데 기존 석유 계열 보다 더 청정하고 탄소를 덜 배출 혹은 궁극적인 zero 배출을 하는 연료로 Gas를 변환한 GTL 기술과 또 이와 유사한 BtL 기술을 이용한 디젤 합성 방법이 있다. 이중 바이오연료(Biomass)를 이용하여 생산한 것이 BtL 디젤이다.

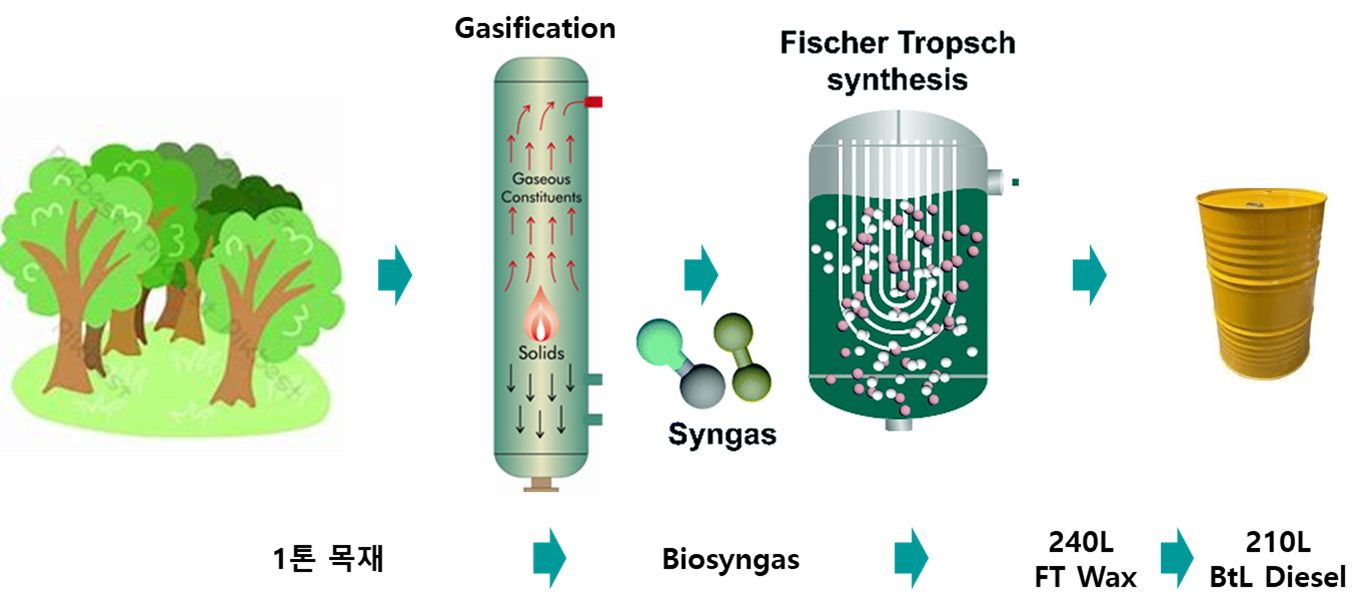

아래는 1톤의 나무가 210L의 BtL 디젤로 만들어지는 BtL의 개요도인데 어디서 많이 본 듯하지 않은가? 그렇다. GtL 기술과 동일하게 Syngas를 만들고 수소를 첨가하여 F-T 공정을 거쳐 제품이 만들어지는 과정이다.

재간둥이 천연가스, GTL (Gas To Liquid)

지난 한 해 친환경 선박으로 메탄올 추진 컨테이너선이 많이 발주되며 국내 조선소들의 일감을 채우고 지난 26일 울산 HD현대중공업에서 1만 6200 TEU급 메탄올 추진 초대형 컨테이너선인 '아네 머

shygongdole.tistory.com

아래 사양비교표에서 보듯이 이렇게 만들어진 합성연료 바이오디젤, BtL디젤 모두 기존 디젤과 큰 차이를 보이지 않으며, 황은 포함하고 있지 않아 보다 환경친화적인 연료라 볼 수 있다.

| 사양 | 디젤 | 바이오디젤 | BtL 디젤 |

| 밀도 (g/cm²) | 0.830 | 0.880 | 0.785 |

| 발열량 (MJ/kg) | 38.5 ~ 45.6 | 35.3 ~ 40.5 | 44 |

| 황 함유량 (ppm) | < 10 ~ 30 | 0 | 0 |

에탄올 계통

초기 바이오 에탄올을 생산하기 위한 재료들이 대부분 식량이었기 때문에 애그플레이션의 위험이 존재하여 왔고 실제 일부에서는 농산물가격 상승의 원인으로 지적되기도 하였고, 또한 지금도 그렇지만 향후 더욱 증가하게 될 에너지 수요를 충당할 만한 규모를 이루기에는 적합하지 않아 대안이 계속 연구되었고 대상원료가 확대되어 지금의 3세대 바이오 연료까지 발굴된 상태이다.

이러한 원료로 만들어지는 바이오에탄올은 기존 가솔린과 혼합하여 사용하기 때문에 가솔린엔진, 석유정, 유통 인프라를 에탄올 함량에 따라 부식성을 감안하고 저온 시동불량의 문제를 보완하는 등의 변경만으로 사용할 수 있다는 장점이 있고 생산 과정에서 화석연료대비 환경에 대한 영향이 적어 각광을 받고 있다.

물론 1세대 곡물류 같은 경우는 재배 및 생산과정에서 개간을 위한 산림파괴와 농약, 화학비료 등을 사용하게 되며 감축량 이상의 이산화탄소를 내뿜는다는 비판도 있고 물을 많이 필요로 하게 되며 물부족 현상을 촉발하였고, 앞서 얘기한 것처럼 소비량증가로 애그플레이션을 촉발하기도 하여 알코올 추출량이 상대적으로 떨어지나 이런 문제점들이 덜한 2, 3세대 원료로 발전하게 되었다. (생산효율=알코올 전환효율, 1세대 : 2세대 : 3세대 = 40% : 20% : 20%)

바이오에탄올 생산

바이오에탄올은 원료에 따라서 생산기술에 차이가 있으나 기본적으로 효소에 의한 당화 공정과 발효 공정을 거쳐 알코올이 되고 원료가 어떤 상태이냐 차이가 있을 뿐이다.

즉, 당류인 원료는 당화과정이 필요 없이 발효 공정만 거치면 되는 것이고, 전분은 당화과정을 추가로 거쳐야 하며 목질계는 바로 미생물에 의해 분해가 이뤄지지 않는 리그닌이라는 성분이 둘러싸고 있으니 이를 분리하는 전처리 과정이 추가로 필요한 것이다.

전분계의 알코올 생산 과정은 우리가 잘 아는 술 빚는 과정이니 이만해도 잘 이해를 하고 계실 것이다.

다시 바이오매스원료별 얘기로 돌아가면 최근 많은 주목을 받고 있고 NASA에서도 주목한 우리나라 완도군, 즉 3세대 바이오연료인 해조류에 대해 얘기를 더 해보자.

해조류는 일반적으로 육상식물보다 빠르게 성장하고, 육지처럼 따로 경작을 위해 산림을 개간할 필요도 없고, 대규모 양식이 필요하며 이산화탄소 포집량이 곡물에 비해 3~7배나 달하기에 자연적 탄소포집수단으로 탄소오프셋을 위한 방법으로 초창기 소개한 적이 있다.

탄소 중립 (Carbon neutrality)

탄소중립은 현재의 급격한 기후 변화와 환경파괴 문제를 해결하기 위해 인간의 활동에 의한 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 남은 온실가스는 흡수, 제거해서 실질적인 배출량을 0(zero)으로 만

shygongdole.tistory.com

더불어, 조금 오래된 자료이긴 하나 2009년 한국생산기술원의 원료별 바이오에탄올 생산 비용 비교 자료를 보게 되면 해조류가 바이오에탄올 원료로서 타 원료대비 충분한 경쟁력을 갖고 있음을 확인할 수 있다.

| 바이오매스 | 원료비용 ($/1kL) | 공정비용 ($/1kL) | 총 생산비용 ($/1kL) |

| 옥수수 | 390 | 169 | 559 |

| 사탕수수 | 114 | 92 | 206 |

| Switchgrass(건초용 풀) | 140 | 287 | 427 |

| 해조류 (추정치) | 154 | 148 | 302 |

현재 접근성 및 생산량이 많아 전 세계 바이오에탄올 생산의 90% 가까이를 책임지고 있는 1세대 원료대비 해조류의 장점을 열거해 보며 아래와 같다.

- 해조류는 목질계 원료와 마찬가지로 비식용이 많아 원료 수급이 비교적 안정적이다. (우리나라는 좀 예외가 되려나?)

- 육상식물과는 달리 해양에 재배를 하므로 경지면적 확보에 어려움이 적다. (요즘은 해상 풍력과 입지를 다퉈야 할지 모르겠다.)

- 대규모 경작에 문제가 되는 물 공급 문제가 근본적으로 발생하지 않는다.

- 주로 연안에서 양식이 되므로 성장과정에서 바다의 유/무기 영양분을 흡수하므로 연안의 부영양화 문제를 해결할 수 있다.

- 해조류는 여타 바이오원료에 비해 생장성이 우수하다. 특히 아열대 지방의 경우 연 4~6회 수확이 가능하다.

- 목질계대비 전처리 과정이 불필요해 생산 공정이 비교적 단순하다.

- 성장과정에 이산화탄소 흡수량이 많아 탄소중립에 가장 적합하다.

이러한 다양한 장점이 있는 해조류를 통해 효율적으로 바이오에탄올을 제조하고 한국인의 먹거리 확보에 이상을 주지 않을 정도로만 확대되어 양식어업 활성화를 이뤄낼 수 있고, 탄소중립에 일조하며 에너지안보 확보에도 일조가 되었으면 좋겠다는 말로 이번 바이오에너지에 대한 글을 마무리해보고자 한다.

'탄소중립(Net Zero) > 에너지 전환' 카테고리의 다른 글

| 천연수소 - 숨겨진 수소2 (3) | 2024.02.26 |

|---|---|

| 그린 수소의 해상 교역 현실성 - Gemini의 답변 (2) | 2024.02.20 |

| 원자력발전 전력단가에 대한 궁금증 (28) | 2024.02.02 |

| 암모니아(Ammonia) - 무탄소 연료 (0) | 2024.01.31 |

| LNG 가격 오를 줄 알았어요. (4) | 2024.01.30 |