6/17일 자 국민일보, 전자신문 등에 '과거 규제'거 걸림돌이 되어 해상풍력 사업의 확산을 가로막고 있다는 기사가 나온다.

국방부의 '군사기지 및 군사시설 보호구역 등 관리훈령'에 기반하여 해상풍력 발전기 날개가 레이더 망 등에 영향을 주게 되기에 발전기 높이를 500 피트(152m)에 묶어두고 있다는 이야기다.

실제 인허가 단계이서 국방부의 이러한 검토 기준으로 인해 2022년 제주, 인천, 전라남도 등에서 진행된 해상풍력 사업 29건이 인허가를 받지 못하였다고 한다.

더구나 발전 단가 경쟁력을 확보하기 위해 발전기의 크기가 커지고 블레이드의 크기가 이미 100m를 넘어가는 현재의 수준에서도 152m 높이 규제를 갖고는 제대로 단지 건설이 이뤄지지 않을 수 있다는 이야기다.

(예, GE의 자회사인 LM Wind Haliade-X 12 MW 발전기의 날개(blade) 길이는 107m로 회전반경이 220 m 임)

이야기가 나온 김에 오늘은 작년부터 재생에너지를 얘기하며 간간히 다뤄본 풍력 발전에 대해 이야기를 해보고자 한다.

해상풍력의 시작과 중심의 이동

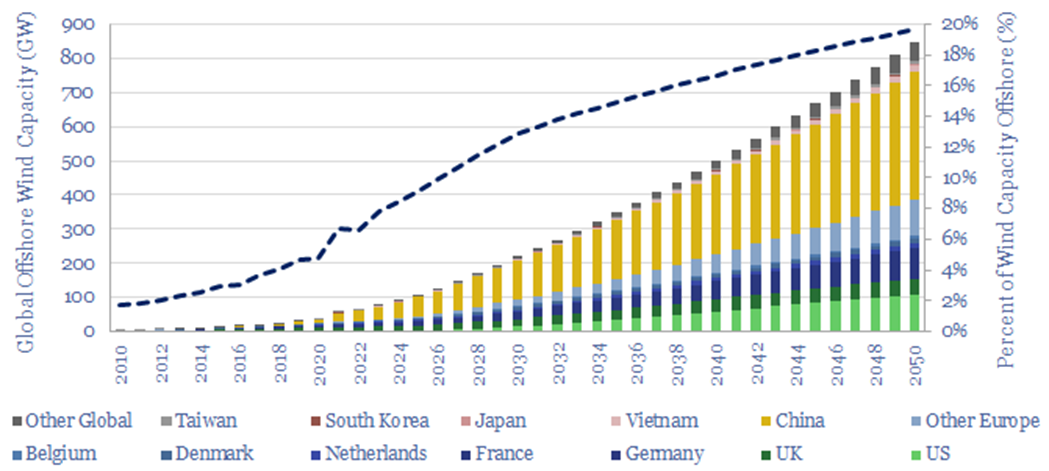

세계 최초 상업용 해상풍력 단지가 1991년 덴마크에 건설된 이후 영국, 독일, 덴마크 등 유럽국가들의 주도로 설치 용량이 확대된다.

이후 해상풍력 발전은 대서양을 건너 미국 그리고 대륙을 뛰어넘어 중국 및 아시아로 개발 시장이 확대되었고, 2021년 말부터 그동안 해상풍력 설치 용량 1위는 영국에서 중국으로 넘어가게 된다.

미국의 글로벌 에너지 모니터(GEM)의 2023년 6월 보고서에서는 중국에서 운영되는 해상 풍력 발전 용량은 31.4GW로 유럽 전체의 해상 풍력 용량을 초과한다고 밝히고 있다. (참고, 2023년 기준 글로벌 해상 풍력 설치 용량은 75GW)

더구나 중국은 자국의 풍력 발전 투자를 감행하며 자국내자국 내 공급망 구축도 가속화하여 글로벌 공급망을 장악해 나가고 있고 일례로 풍력발전에 있어 가장 핵심 부품인 풍력 터빈에서 있어 세계 최대 기록을 자국 내 기업끼리 경신하고 있고 현재 세계 최대 해상풍력발전기는 중국의 CSSH Haizhuang Winpower가 생산하는 18MW 모델이다.

해상풍력 붐

2010년 후반부터 유럽을 위시한 주요 국가들이 해상풍력 확대를 주요 내용으로 하는 재생에너지 발전 추진 계획을 발표한다. 2020년 우리나라도 울산시에서 깃발을 들고 당장이라도 대규모 단지가 건설될 것처럼 언론 등을 통해 동해 부유식 해상풍력 단지 건설 추진이 오르내리기 시작한다.

하지만 대규모 단지 건설이 속속 진행되며 지난 5년간 연평균 8GW씩 설비 용량이 증가하고 있는 Global Trend와는 달리 정권이 바뀌며 정책의 우선순위가 재생에너지에서 원자력으로 선회하며 아직까진 이렇다 할 진전을 보여주고 있지 못한 상태이며, 재생에너지 발전사업 인프라가 제대로 갖춰지지 우리 현실에선 이러한 진행 중인 단지 건설 계획도 Equinor, Aker, CIP, Total Energy, Corio, Orstead 등 외국 에너지 회사들이 발전사업 개발을 주도하고 있다(참조, '외국 자본에 잠식 당하는 국내 신재생 에너지 발전 사업').

비용 급증이 발목을 잡다.

사실 이러한 개발 확대가 순탄한 것만은 아니다. 얼마 전 글에서도 밝혔지만 '22년 3월부터 차츰 오르기 시작한 미국의 기준 금리는 5.5%까지 오른 '23년 7월 이후 아직까지 유지되고 있어 투자를 위한 금융 비용이 급격히 증가하게 되고, 원자재 가격 급등 영향 및 공급망 문제, 인프라 부족 등이 겹치며 재생에너지 중에서도 해상풍력이 가장 큰 영향을 받게 되고 이에 따른 프로젝트 개발 및 건설 지연 현상이 벌어지고 있다. (참조, '신재생 에너지 개발 자생력 보유하고 있나?')

우리나라에서도 발전사업을 추진하고 있는 Orstead社는 작년 미국 해상풍력 개발에서 23억 달러의 손실 가능성을 얘기하고 있고 Equinor나 BP 같은 대형 에너지 회사들도 손실을 전망하였고 최근 미정부는 재협상을 통해 전력 공급단가 인상을 승인하게 된다.

해상풍력 발전의 장.단점

높은 발전 단가

해상설치에 따른 하부구조물 제작, 설치를 위한 고가의 전용선박, 대형 단지 건설에 따른 육지 배후지역(Mashalling yard) 필요 및 해상물류 병목 등의 영향으로 높은 투자비가 요구되는 관계로 해상풍력의 LCOE(Levelized Cost of Energy, 균등화 발전 단가)는 점차 개선되고 있는 상황이지만 '23년 상반기 기준 74$/MW로 육상 풍력 및 태양광 대비 1.7배 수준을 유지하고 있어 개발자들은 경쟁적으로 경제성 확보에 힘을 쓰고 있으며 이를 타개할 방법으로 대형화를 가속화하고 있다.

이는 위 첫 번째 그림에서도 확인되다시피 5년 전만 해도 6MW 규모의 발전기로 계획되던 해상풍력 단지가 현재는 15MW를 기본으로 그림을 그려가고 있고 우리 동해 울산의 여러 단지들도 15MW를 기본으로 개발 추진 중에 있다.

참고, LCOE 비교는 몇 번 다뤘는데 Global 경향과 우리나라 경향은 이상하리만치 다르다

양호한 풍질

육지에서 멀리 설치되는 해상 풍력단지의 경우 양호한 풍질 및 풍속이 좋아 설비 이용률을 높일 수 있고, 이러한 풍질이 또한 설비 대형화를 추진할 수 있게 하여 준다.

더불어 발전 단지 개발에 따른 주민 수용성 확보도 용이하게 되는 부수적인 효과도 있다. (말은 부수적이라 하지만 주민 수용성은 단지 개발에 있어 가장 큰 허들임)

해상풍력 단지 구성

일반적으로 해상 풍력단지는 풍력 발전기들과 여기서 발전된 전기를 받아 육상으로 송출하기 위해 변압을 해주는 해상변전소 그리고 육상 전력망(Grid)과 연결해 주기 위한 육상 변전소로 구성이 되게 된다.

해상변전소 (OSS, Offshore Sub-Station)

풍력 터빈에서 30~60 kV 내외의 전압으로 발전되어 해저 연결 케이블(Array Cable)로 전달된 전기는 해상변전소에서 150 ~ 230 kV로 변환되어 다시 해저 송전 케이블을 통해 육상 변전소로 이동하게 된다.

육지에서 멀어질수록 혹은 송전 시 전력 손실을 줄이기 위한 목적으로 발전 및 변전되는 전압은 높아지고 있고 전류도 교류(AC), 직류(DC) 사에에 선택을 하게 되고 이에 따라 변전소 설비도 HVAC 혹은 HVDC로 결정되게 된다.

모양새는 해상 석유생산 설비와 유사하고 용량에 따라 무게도 수천 톤에 달하게 된다.

하부구조물

해상풍력 발전은 크게 단지의 수심을 고려하여 근해에 주로 설치되는 고정식과 원해에 설치되는 부유식으로 구분할 수 있다. 기본적으로 해상석유 생산설비와 유사한 형식으로 개발되고 있어 하부 설비의 제작에는 과거 조선소 및 선박 블록을 제작하던 업체들이 두각을 나타내고 있는 상황이다.

국내로 보게 되면 부유식은 개발사들이 현재 넓은 안벽과 부지를 보유한 대형 조선소들을 살펴보고 있으며, 고정식의 경우 대표적으로는 현재 SK Ecoplat에 합병된 삼강과 성동조선이 대만에 자켓형 하부구조물을 공급하며 두각을 나타내고 있다.

간략하게 해상 풍력에 대해 정리하는 와중 주초 IEA의 6월 보고서를 기반으로 한 뉴스가 들려온다. 유럽과 북미는 전력 부분에서 재생에너지로의 전환과 운송부분에서 전기자동차로 바뀌며 휘발유와 경유 소비가 줄고 있고 특히 재생에너지 개발이 활발한 유럽은 이미 2022년 Peak Oil 이 왔으며, 2029년에는 글로벌 Peak oil이 발생할 것이라는 전망이라는 분석이다.

재생에너지 특히 풍력에 있어 가장 힘써야 할 시기를 우린 안타깝게도 최근 몇 년간 정책의 지원이 끊기며 주춤하는 사이 개발의 주도권은 글로벌 에너지사가 들고 가고 있고, 터빈 등의 제조 기술 주도권은 전통적인 서구의 강자들과 정책 지원을 업고 앞으로 전진 중인 중국에 넘어간 상태이긴 하지만

다행스럽게도 최근 울산을 위시한 대형 단지개발 계획들이 조금 더 바쁜 움직임을 보이고 있어 글로벌 트렌드에 너무 뒤치지 않기를 바래 볼 뿐이다.

'탄소중립(Net Zero) > 에너지 전환' 카테고리의 다른 글

| 에너지 전환기의 Peak oil (1) | 2024.07.06 |

|---|---|

| 외국 자본에 잠식 당하는 국내 신재생 에너지 발전 사업 (0) | 2024.05.27 |

| 소형 모듈형 원자로 SMR, MSR (1) | 2024.05.22 |

| 선박용 친환경 연료의 변화 (0) | 2024.05.20 |

| 전기 추진 선박 (2) | 2024.04.22 |